为了贯彻习近平法治思想,讲好审判故事,传递法治声音,也为了交流工作经验,不断提升审判能力和水平,西安中院公众号开设专栏“我的工作手记·做实‘公正与效率’”。以一线工作人员的视角,记录法院人在服务群众工作中的自我成长和心路历程,聚焦服务群众的温暖感人瞬间,捕捉平凡中的闪光点,讲述“我”与群众的日常,“我”“司法为民”的故事,反映情理法如何相互交融,公正与效率如何真正实现。

泛黄的卷宗铺满桌面,证据链的断裂让我一次次陷入沉思。这起被继承人债务清偿纠纷像一盘未下完的残棋,债务人存在死亡传闻但未销户的户籍,与债务人的继承人全部失联的现状相互交织,让原告持续六年身陷维权的迷宫。

迷雾重重:生死疑云,被告“去哪了”?

事情还要从七年前说起,2018年3月,原告张女士的朋友王某向其借款10万元。2019年王某失联。后来,张女士听闻王某已去世,名下还有一套房产。

2019年,张女士第一次起诉到法院,要求王某的妻子和女儿在遗产继承范围内还款,但因王某户口未注销,无法证明其确已去世,且与其妻女也音信全无,只能撤诉。

之后的几年中,张女士都因为上述问题无法突破,这笔债权始终“悬而未决”。

2024年年底,张女士抱着试一试的心情,再次对王某的妻女提起诉讼。

调查走访:证据缺失,应如何破局?

收案后,我翻阅着卷宗,反复翻看证据材料,从现有证据来看,确实无法证明王某是否死亡,且无法联系到第一顺位继承人,根据法律规定应当驳回其诉讼请求。

就此结案后,张女士只能重新寻求救济方式,对其时间、精力是无谓的消耗,也造成诉讼程序空转,浪费了司法资源。我脑海中浮现出她六年维权风雨路上的无助背影。

王某到底是躲起来赖账还是确已去世,我决定一探究竟。

这天一早,我和书记员就来到王某名下的房屋所在地。厚重的金属门缓缓打开,门后的声音冷冰冰的告诉我们:“我和王某多年前已经置换了房屋,王某和置换的另一套房屋的情况我也不清楚,不要再来打扰我的生活了。”接着,房门就被重重地关下。

我们又马不停蹄地前往王某的户籍地派出所,户籍室民警却无奈的表示:“王某的户籍信息显示正常,但如果人死了家属不来办理销户,我们也不知道这个人的具体生死情况”。

调取了王某的户籍信息后,根据信息记载的工作单位,经庭长协调,我们电话联系了该单位的老员工:“王某十几年前就离职了,听说前些年自杀去世了,我们单位也没有王某的死亡证据材料”。

多次的调查走访,我们仍不知王某的具体死亡地,也无法确定能走访的殡仪馆,调查再一次陷入绝境。

专业法官会议上,我汇报了这个案子,当我讲述了原告六年来维权路上的艰辛与执着,大家一致赞同再查一次。

绝处逢生:“隐藏”的殡葬信息,拨云见月

我仔细研读卷宗,试图从中找到蛛丝马迹,但仍没什么头绪。

两个月后的一天,在合议审理一起继承纠纷案件时,“一份派出所出具的殡葬信息”为案件迎来了转机。

“派出所可以关联到殡葬信息”,我眼前一亮,当即决定再跑一趟派出所。

可碑林法院就近的派出所和王某户籍地的派出所均称系统无法调取殡葬信息。我不甘心就此放弃,又来到了继承纠纷案卷证据中开具殡葬信息的太乙路派出所,不巧的是之前开具过的民警在休假。

热心的值守民警帮我们电话联系上了休假民警:“殡葬信息很少有人来查阅,我也是在系统升级后偶然发现了这个界面,你们今天运气不错,如果不是在关联的殡仪馆火化的,我们这儿也就查不出来了”。

终于查到了王某的殡葬信息,原来王某确实在2018年8月死亡。

这次,案件终于有了实质性进展,不用再程序空转了。我长舒了一口气,仿佛握住了残棋中的最后一枚活子。

最终,根据王某的殡葬信息等证据,法庭作出了由王某的继承人在继承遗产的范围内承担责任的判决。

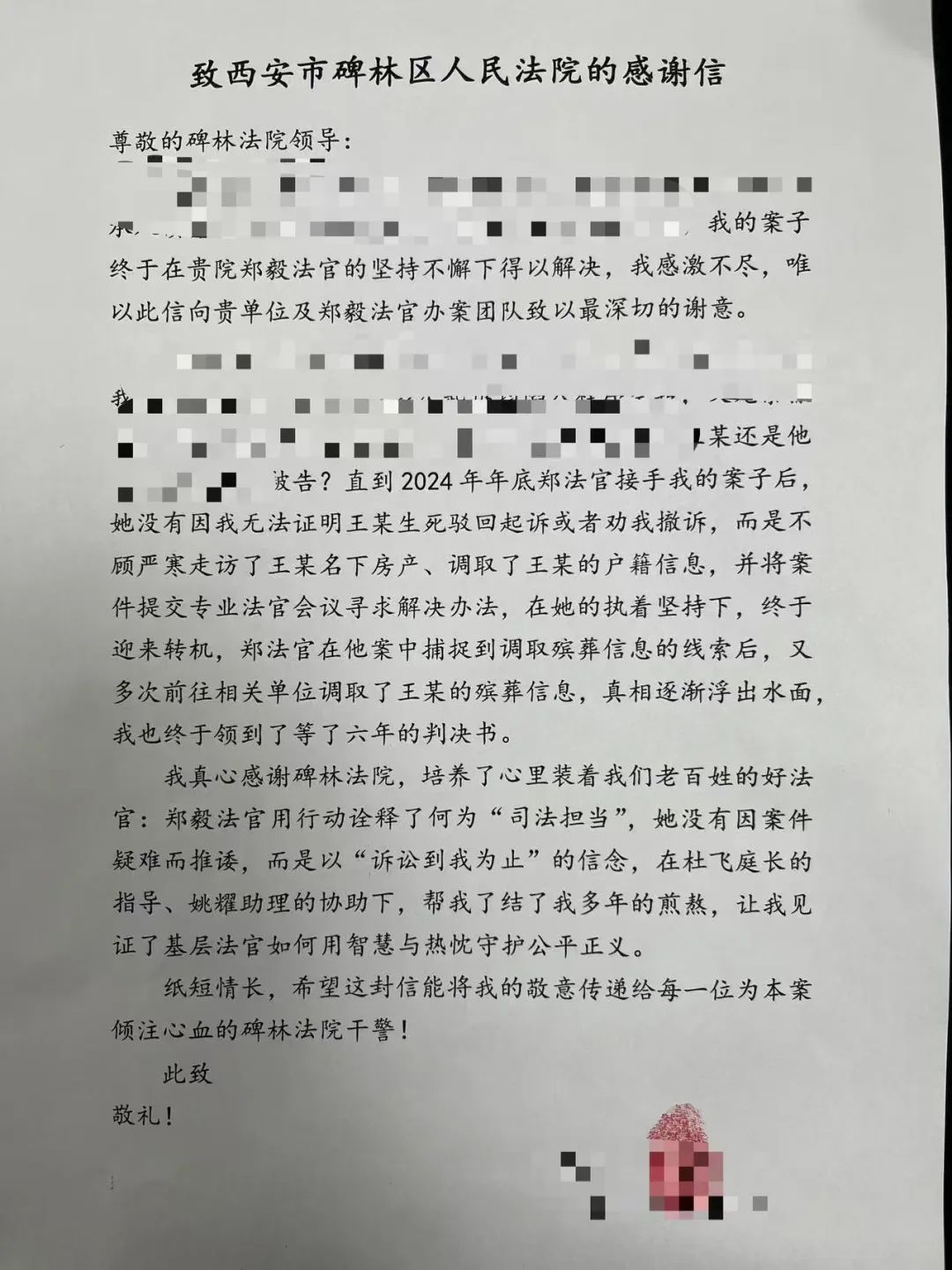

当原告送来感谢信时,那些曾让我辗转奔波的日夜再次涌现。原告信中的“司法担当”四个字,或许就是那句“再查一次”的最好注解。

我再一次坚信:践行“诉讼到我为止”,守护的不只是法律的尊严,更是人民群众对法治的信仰!

原标题:《我的工作手记丨寻找“消失的他”》